2019年5月的一纸禁令,迫使华为在“安卓受制”这一现实面前作出选择:要么被动等待,要么自己构建操作系统。

鸿蒙并非一夜之间出现的奇迹;在2011年起的长期基础研究和“诺亚方舟”式的技术准备上,华为积累了芯片、操作系统和基础软件的核心能力。

从被动应对转为主动出击,很快便推出了PlanB(鸿蒙10关键在于之后战略选择十分坚定,舍弃“长期兼容安卓的双框架”,走高投入的全栈自研单框架之路,此决定确定了鸿蒙后续的技术发展方向与生态建设路径。

技术实现层面,鸿蒙着重于分布式架构与微内核设计,着重表明:系统从内核到应用层自身能够满足需求,

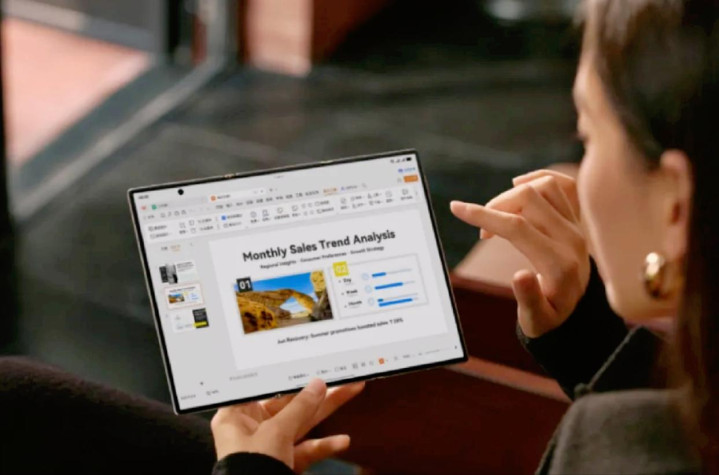

截止到2024年推出的鸿蒙5,它的底层是全方位自主研发的,并非单纯照搬现有系统,而是在多设备协同以及跨端体验上拥有差异化本领,诸如实况窗、多设备无缝协同还有眼动翻页等功能,在多设备场景(手机平板电视车机里更易被发觉,进而构建起用户留存的体验壁垒。

工程化层面的数据支持这一结论:到2025年10月,鸿蒙终端设备数突破2000万,显示出用户端增速与商业化落地的同步推进。

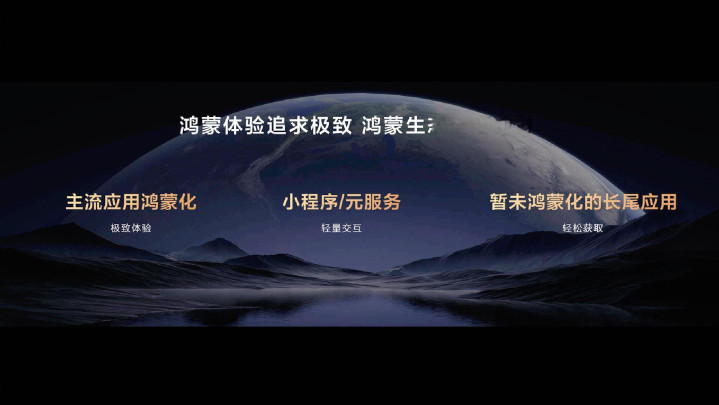

评判操作系统能否持续发展的关键所在,是生态方面的建设。

华为支持开发者有多种办法:开放工具链,完善文档体系,给出定向激励,还搭建开发者社区和学堂这类平台,这些做法不但降低了适配成本,还明显提高了开发者初期的回报收益

结果可以量化:到2025年中,鸿蒙开发者规模达到约800万,平台上已有超过1300个软硬件产品和超过3万个应用与元服务在开发或更新,社区贡献超过1.3亿行代码、近9200位贡献者。

依据这些数字可见,生态正由“可用”朝着“可商业化”转变

面临的挑战仍然明确且可测量:

第一应用深度与跨平台优质内容仍不足以完全替代iOS与安卓生态中的关键类目;

第二国际化推广受制于全球供应链与政策环境;

第三迁移成本高,尤其在鸿蒙5后对安卓兼容的弱化,需要更多长期激励与合作。

解决路径应包括继续加强开发者经济回报、在行业级应用(政务、金融、车联网形成标杆案例,以及在芯片与中间件层加快标准化,使得设备制造商、应用开发者的适配成本进一步下降。

策略和市场层面的协调相当关键,地方政府在政务运用以及产业扶持上存有可拷贝的事例,比如浙江“浙里办”的契合案例。

该事例显示产业链上下游同地方平台协作能明显加速生态落地。

从长远角度而言,鸿蒙的拓展得超出单个企业的推动,需构建起涵盖芯片、操作系统、应用以及服务在内的产业协同网络。

欲知鸿蒙未来能否成主流操作系统,有两个可察指标可验,其一活跃生态中“高价值应用”的数量及使用时长能否持续增长;其二跨设备、多设备场景下,用户留存率与付费转化能否稳步上升。

眼下的数据显示,鸿蒙已经跨过了最初“能用”的阶段进到“大规模推进”阶段咯;接下来就看能不能把短期的政策跟资本带来的好处转变成长期的市场竞争力。

就普通用户而言,评判的标准乃是终端的使用体验以及应用能否用得上——这也是任何操作系统最终得面对的实际情况。

汇盈策略-长沙股票配资公司-炒股配资什么意思-正规好的配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资平台经营下面教你通关关键技巧

- 下一篇:没有了